Falerno, passione antica

C'era una volta.... un re!....direte subito.

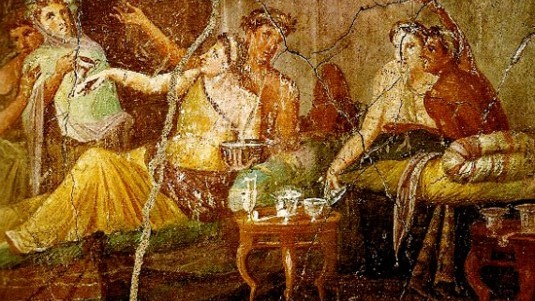

No, amici miei: c'era una volta il Falernum, il vino più costoso e conteso dell'Impero Romano, noto con alterne vicende fin dall’inizio del I secolo a.C., diventato principe delle merci, quasi moneta, tanto da essere materia di scambio per il commercio degli schiavi.

Ricercato e destinato alle tavole dei ricchi, era arrivato ad essere un vero e proprio status symbol che identificava il rango di appartenenza per coloro che ne possedessero qualche anfora.

Testimone ne fu il nobile patrizio Caio Domizio Primo, vissuto nel IV secolo, sul cui epitaffio funebre - rinvenuto in quel di Ostia – si trova scritto: “ Sono io in questa tomba, il celebre Primo. Mi sono cibato di ostriche del Lago di Lucrino, ho bevuto spesso Falerno. I bagni termali, i vini, gli amori sono invecchiati insieme con me attraverso gli anni”.

Un vino quindi – il Falerno – che entra e partecipa alla storia del mondo, vantando più di 2.000 anni di testimonianze. Questo lo sanno bene coloro che si impegnano oggi a produrlo, sentendo tutta la responsabilità di tale scelta culturale, prima ancora che imprenditoriale.

Lo sapeva bene anche l'avvocato Francesco Paolo Avallone, studioso e appassionato di storia antica, quando decise di ridare vita, negli anni ’50 del secolo scorso, al Falerno.

Il prezioso aiuto ricevuto dello staff della facoltà di enologia dell'Università Federico II di Napoli fu determinante per la rinascita di quel vino, definendo vitigni, siti di coltivazione e tipi di lavorazione. L'area oggi vocata alla produzione – chiamata un tempo Ager Falernus – dove si produce il Falerno del Massico Dop, corrisponde a cinque comuni: Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, Sessa Aurunca e Cellole. Quest’area va dalla zona costiera ( il litorale domizio che collega Gaeta a Mondragone) a quelle più interne, aventi come comune denominatore la composizione vulcanica del terreno e la brezza marina, che arriva fino alle pendici del vulcano di Roccamonfina che ne delimita a nord l’estensione. Dal livello del mare si giunge fino a 350 metri di altitudine.

L'esposizione, la qualità del terreno con rocce ignee, calcaree e sedimentarie, il microclima con la giusta dose di umidità, creano l'habitat ideale per la coltivazione della vite.

I vitigni utilizzati per la produzione del Falerno sono la falanghina - per la versione “bianco” - ed il primitivo, l'aglianico e il piedirosso per la versione “rosso”.

Il disciplinare di produzione prevede per la tipologia Falerno del Massico Bianco una percentuale minima dell’85% di falanghina, mentre per il Rosso e il Rosso Riserva la quota minima stabilita è di 60% aglianico e 40% piedirosso. Per la denominazione Falerno del Massico Primitivo le uve proveniente dal vitigno primitivo debbono almeno corrispondere all'85% e per il restante 15% possono essere impiegate altre varietà a bacca nera, ammesse nella provincia di Caserta. In questi ultimi anni sono sempre più numerosi i produttori che scelgono la vinificazione in purezza. Del resto il primitivo viene oramai considerato autoctono in quanto coltivato fin dalla prima metà dell’800.

La falanghina, il cui nome – tra l’altro – pare derivi proprio da alterazioni dialettali di “falernina”, è il vitigno a bacca bianca più diffuso e coltivato in Campania. È una varietà vigorosa e di buona produttività, con la rara caratteristica di adattarsi a terreni morfologicamente differenti, senza mai perdere le peculiari qualità, come la buona componente acida. Coltivata nel fazzoletto di terra del Falerno, acquisisce una straordinaria capacità di invecchiamento e un'anima mediterranea che emerge con i suoi profumi complessi ed eleganti. Ne ho degustate diverse etichette e tutte lo confermano.

Le storie che riguardano il vino sono sempre affascinanti e contengono cultura, arte e tradizione.

La storia del Falerno ha qualcosa in più, è una pietra miliare sulla lunga via della storia dell'umanità.

English

English