L’escalation del Lugana Doc

Questo bianco metà veneto e metà lombardo è amatissimo dai consumatori italiani ed esteri. Conosciamolo meglio.

A ispirare il tema di questo scritto è stata la città di Milano. Nel mio girovagare per la già capitale della moda e ora, dopo il successo della Milano Wine Week, anche une delle capitali del vino, mi sono informata sulle tendenze dei consumatori e ho scoperto che un nome ricorre spesso; è sulla bocca di uomini e donne, consumatori ed esercenti; si tratta del Lugana, il vino bianco Doc che è sia veneto che lombardo.

Visto l’apprezzamento che continua a ricevere (la produzione si aggira sui 16 milioni di bottiglie/anno) e la costante crescita dell’export (proprio poco tempo fa i rappresentanti del Consorzio Tutela Lugana Doc stanno affrontando un lungo tour promozionale oltre oceano) credo valga la pena analizzare più da vicino questa denominazione e ricordarne le peculiarità per punti.

Il territorio

Siamo a sud del lago di Garda, i vigneti di alcune aziende si trovano anche in prossimità delle sponde; le province coinvolte dalla Doc, nata nel 1967 e che interessa un tot di 2mila ettari, sono quella di Verona nel Veneto, con il comune di Peschiera del Garda che vanta il maggior numeri di ettolitri imbottigliati, e quella di Brescia in Lombardia, con i comuni di Desenzano, Sirmione, Pozzolengo e Lonato, dove di contro si concentrano il maggior numero di ettari vitati. Accanto alla viticoltura questo territorio vanta una seconda grande vocazione che non possiamo non citare: quella all’accoglienza turistica; villaggi, campeggi, hotel e agriturismi popolano il territorio talvolta litigandoselo con i vigneti, talvolta interagendo fornendo all’enoturista un’esperienza a 360° con la viticoltura e l’enologia locale.

Siamo a sud del lago di Garda, i vigneti di alcune aziende si trovano anche in prossimità delle sponde; le province coinvolte dalla Doc, nata nel 1967 e che interessa un tot di 2mila ettari, sono quella di Verona nel Veneto, con il comune di Peschiera del Garda che vanta il maggior numeri di ettolitri imbottigliati, e quella di Brescia in Lombardia, con i comuni di Desenzano, Sirmione, Pozzolengo e Lonato, dove di contro si concentrano il maggior numero di ettari vitati. Accanto alla viticoltura questo territorio vanta una seconda grande vocazione che non possiamo non citare: quella all’accoglienza turistica; villaggi, campeggi, hotel e agriturismi popolano il territorio talvolta litigandoselo con i vigneti, talvolta interagendo fornendo all’enoturista un’esperienza a 360° con la viticoltura e l’enologia locale.

L’uva regina di questo vino bianco è la turbiana, sempre più spesso proposta al 100%, senza aggiunta di uve collaterali, comunque ammesse da disciplinare. Vicinissima al trebbiano di Soave e parente stretta del verdicchio, la turbiana è ormai indissolubilmente connessa al territorio del Garda esprimendosi in un modo unico e molto personale.

La vicinanza del lago di origine glaciale ha determinato molte delle caratteristiche del territorio e dei vigneti stessi, a partire dalla composizione del suolo per finire con l’azione mitigatrice delle temperature e la moderata presenza di sbalzi termici. I suoli sono piuttosto pesanti, responsabile la loro composizione argilloso-sedimentaria di origine morenica, e tendono a trattenere l’umidità; per questo motivo la terra dei vigneti, costellata da viti ordinate in filari, viene lavorata a “schiena d’asino”, nel tentativo di permettere all’acqua di scivolare ai lati in caso di precipitazioni intense. Immagini “post-apocalittiche” di vigneti sommersi dalle piogge in Lugana non sono rare da reperire, tuttavia, nonostante le difficoltà nelle lavorazioni e il rischio di asfissia radicale, la ricchezza in minerali del suolo contribuisce a rendere unico il profilo organolettico di questo vino donandogli al contempo profumi di carattere al naso, freschezza e sapidità in bocca.

L’accessibilità e versatilità

Elemento importante nello stabilire il successo di un vino è l’accessibilità nel prezzo. Il range di spesa è ampio e cambia in base alla tipologia di Lugana, tuttavia, proprio grazie al carattere quotidiano di questo vino e alla grande versatilità, la maggior parte di queste bottiglie rientra in una fascia di prezzo affrontabile. La versatilità fa riferimento non solo alle diverse possibilità di consumo, ma anche a un altro aspetto che non è da tutti, ovvero l’utilizzo di diversi sistemi di tappatura.

Nel corso dello scorso evento del Consorzio Tutela Lugana Doc “Armonie senza Tempo”, a Milano, è stato facile notare che i produttori non si focalizzano sull’utilizzo di una sola tipologia di tappo ma amano spaziare e sperimentare. Ho avuto prova che oltre al sughero anche i tappi sintetici per i vini d’annata sono molto utilizzati, così come il tappo a vite e addirittura quello in vetro per i vini senza solfiti aggiunti.

La capacità di invecchiamento

La capacità di invecchiamento

Un’altra caratteristica di questo vino che senza dubbio contribuisce a farci appassionare è la sua sorprendente capacità di invecchiamento. In occasione del sopra citato evento ho avuto modo di degustare alcune preziose vecchie annate, veri e propri tesori frutto della lungimiranza (complice alle volte anche il caso) di alcuni produttori.

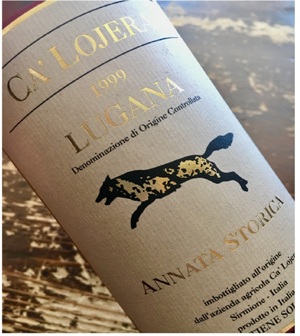

Personalmente, tra quelle assaggiate, non posso non menzionare l’Annata Storica 1999 di Ca’ Lojera, vino caratterizzato da una colorazione giallo-dorata la cui vivacità e brillantezza sono state sorprendenti, un vino equilibrato e piacevole, in cui i profumi primari avevano da tempo lasciato spazio a note più complesse che ricordavano la foglia di tabacco, un vino dalla lunghezza infinita e di grande profondità e spessore.

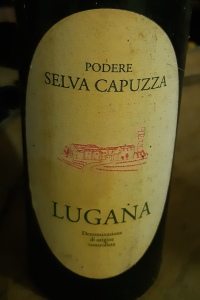

Di grande spessore e dal carattere memorabile è stato anche il Lugana 2006 di Selva Capuzza, così come la Riserva 2013 (che in questo caso è l’annata in corso).

Di grande spessore e dal carattere memorabile è stato anche il Lugana 2006 di Selva Capuzza, così come la Riserva 2013 (che in questo caso è l’annata in corso).

Questa rivelazione, che il Lugana è in grado di trascorrere del tempo in bottiglia, cambia drasticamente la visione che abbiamo avuto finora di questo vino permettendoci di inserirlo in panorami di degustazione, consumo e abbinamento molto più ampi.

Un vino connesso al suo territorio

Per concludere questo piccolo viaggio dedicato al Lugana voglio riportare l’attenzione su quanto già detto: ovvero che il Lugana è strettamente connesso al suo territorio e che il territorio contribuisce parecchio a fare il vino.

Per questo motivo voglio affrontare un ultimo tema. Esiste un movimento, che si chiama #savelugana, promosso dal Consorzio per impedire che la costruzione del nuovo percorso dell’Alta Velocità possa intaccare e modificare in modo irrimediabile paesaggio ed ecosistema della Doc Lugana. Sembra incredibile ma la costruzione della nuova rotaia pare che non solo modificherà l’aspetto di questo territorio di produzione ma ne intaccherà le condizioni climatiche interferendo con quelle che sono le naturali correnti d’aria e la ventilazione nei vigneti.

I produttori, e Consorzio che li rappresenta, non si proclamano contro la TAV, ma chiedono che venga studiato un piano alternativo di attuazione volto alla salvaguardia dei vigneti e del loro microclima. Per saperne di più visitare il sito del Consorzio di Tutela.

English

English