Inferno e Paradiso

È nella diversità tra i vari protagonisti del mondo del vino e tra le loro filosofie che la scena vitivinicola di una zona diventa ricca e interessante.

Molti anni fa si raccontava una barzelletta su cosa erano rispettivamente l’Inferno e il Paradiso. Il Paradiso sarebbe stato il mondo nel quale i cuochi erano francesi, gli amanti italiani, i meccanici tedeschi, i calciatori brasiliani, i tassisti inglesi, e tutto era organizzato dagli svizzeri. L’inferno invece prevedeva cuochi inglesi, meccanici francesi, calciatori svizzeri, amanti tedeschi, tassisti brasiliani e tutto organizzato dagli italiani.

Si tratta di generalizzazioni e di un modo per scherzare, ovviamente, da non prendere troppo sul serio. Però se mi consentite, soprattutto in un momento nel quale giocare è complicato, vorrei trasportare tutto questo nel mondo del vino. E mi chiedo, quale sarebbero oggi l’Inferno e il Paradiso enologici? Almeno per quegli appassionati un po’ drastici e “talebani” che spesso si leggono sui social?

Cominciamo con il Paradiso dei talebani. Viticoltura ecosostenibile, meglio se biodinamica, e nella peggiore delle ipotesi biologica. Enologia quasi inesistente, l’unica che consente l’espressione della territorialità. Nessun consulente, solo il produttore, vignaiolo, che lavora con le sue mani, veste con semplicità contadina, ha qualche callo, gli anfibi ai piedi, sa guidare il trattore, ma ha anche cavallo e aratro. Vitigni rigorosamente autoctoni, pochissimo o niente legno in cantina, niente filtraggi, pochissima solforosa, bottiglie semplici ed etichette molto colorate. Se si tratta di vini mossi meglio “colfondo”, torbidi, “autentici”.

Il loro Inferno, invece, è rappresentato dai vini con i tannini levigati, prodotti da personaggi magari famosi in altri settori, che si avvalgono di un consulente enologico di spicco, che usa barrique, tecniche sospette di omologare ogni vino e che si sovrappongono all’origine autentica. Gli spumanti e i vini bianchi sono prodotti essenzialmente con vitigni internazionali e si rivolgono a un pubblico di consumatori ricchi e borghesi, quasi sempre incompetenti, ma che si compiacciono nel bere vini senza un carattere “autentico”.

Ovviamente per chi invece non ama troppe sorprese il discorso sarebbe opposto, con Paradiso e Inferno esattamente al contrario e con una visione del mondo enologico altrettanto banale e ridicola.

Questo per dire che personalmente non ho nulla contro i vini ecosostenibili, ci mancherebbe, e neanche contro un modo corretto per usare l’enologia moderna, che rischia di valorizzare proprio quegli elementi di territorialità tanto cari, e giustamente, a molte persone.

Non voglio passare per il solito “espertone” che alza il ditino e bacchetta, ma vorrei solo fare appello al buon senso e soprattutto a un modo di affrontare questi temi senza preconcetti, visto che il crollo delle ideologie nel mondo contemporaneo qualcosa dovrebbe farcela capire.

Il mondo del vino è bello perché pieno di sfaccettature. Ci sono bravi vignaioli e ottimi produttori più famosi e grandi, esistono cooperative pessime e molte altre di livello sorprendente, ed è proprio nella diversità dei vari protagonisti che la scena vitivinicola di una zona diventa ricca e interessante. Borgogna, Champagne, Langhe, Alto Adige sono esattamente questo. C’è Patriarche e c’è Rousseau, c’è Moet & Chandon e Selosse, ci sono i Produttori del Barbaresco e c’è Maria Teresa Mascarello, c’è Terlan e c’è Manincor. E solo per fare pochi ma significativi esempi. C’è molto altro, talvolta neanche così interessante o valido, ma il mondo del vino è fatto anche di questo.

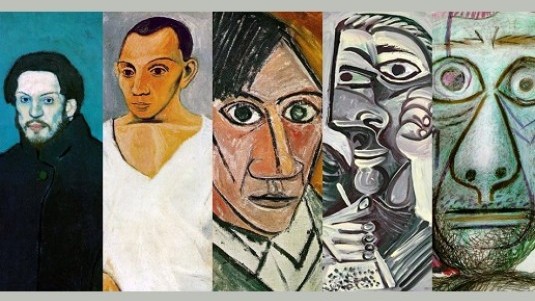

Una volta un critico disse a Pablo Picasso durante una sua mostra “ci sono alcune opere bellissime, ma anche molte poco significative” e lui rispose “se non avessi dipinto quelle meno riuscite forse non sarei stato in grado di fare quelle più belle”. E non aggiungo altro.

Foto di apertura tratta da La sottile linea d'ombra: sette autoritratti di Picasso che abbracciano più di settant’anni della sua produzione.

English

English