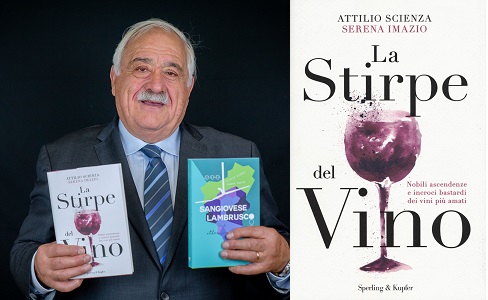

La Stirpe del Vino ai tempi del Covid-19

La situazione che stiamo vivendo riporta alla luce l'importanza della ricerca scientifica, fondamentale anche nel mondo del vino, come sottolineava il professor Scienza nel suo libro La stirpe del Vino di due anni fa.

La fillossera fu individuata con fatica perché nessuno aveva mai pensato di guardare alle radici delle piante, e fu sconfitta solo quando si cercò la soluzione (ovvero l’innesto su portinnesti americani) nello stesso luogo dal quale era provenuto il problema (ovvero, appunto, gli Stati Uniti d’America). Ad oggi si tratta della principale vittoria ottenuta dalla genetica della vite in tutta la storia del vino. Nonostante questo successo decisivo, di stampo squisitamente evoluzionista, e che dunque non sarebbe stato immaginabile senza gli studi di Darwin, ancora oggi nell’ambiente agricolo è radicata una mentalità creazionista che impedisce la risoluzione degli attuali, drammatici problemi della viticoltura.

Spiace ricordarlo, ma la disciplina della coltivazione della vite è la forma di agricoltura più inquinante in senso assoluto.

E la diffidenza dell’opinione pubblica nei confronti dei risultati della genetica resta un pesante ostacolo.

Anche se “genetica” è un termine che suona inquietante nel common sense, il processo di modificazione genetica della vite – ci ricordano Attilio Scienza e Serena Imazio ne La Stirpe del Vino del 2018, che ad una rilettura suona quanto mai attuale – ebbe inizio nel Neolitico, dapprima selezionando solo le piante più produttive, in secondo luogo imparando ad incrociare le piante al fine di trasferire aspetti particolarmente graditi.

La genetica come disciplina scientifica è, invece, relativamente recente, ed è nata a metà Ottocento con Darwin. Senza di essa, non avremmo mai ottenuto i portinnesti da incrocio. “E proprio la selezione genetica offre grandi opportunità allo sviluppo e al miglioramento della viticoltura, che oggi si trova ad affrontare due importanti sfide: primo, la lotta alle malattie, anche alla luce della crescente domanda di prodotti sani e sostenibili; secondo, il cambiamento climatico, che impone nuovi vincoli alle coltivazioni.”

"La strategia per creare piante più resistenti - continuano Scienza e Imazio - esiste già e si chiama incrocio, anche se è una strategia a lungo termine, che può impiegare fino a cinque o sei anni”. Un altro problema dell’incrocio è che se incrocio il sangiovese con un’altra varietà non creo un nuovo sangiovese, ma una varietà nuova. Tuttavia esiste una tecnica ancora più efficace, che permette di modificare gli aspetti più sconvenienti del sangiovese, ottenendo però sempre sangiovese, e questa tecnica si chiama cisgenesi: ad esempio posso modificare solo il gene che rende il sangiovese sensibile all’oidio, senza modificare altro.

Per il momento il maggiore ostacolo alla diffusione della cisgenesi, che comporterebbe una drastica riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci, è l’opinione pubblica, ma chissà che il Covid-19 non comporti, tra i mille danni provocati, anche una nuova percezione del valore della ricerca scientifica.

Scienza Attilio, Imazio Serena,

Scienza Attilio, Imazio Serena,

La Stirpe del Vino

Sperling & Kupfer, 2018

€ 18,90

"In questo libro, Attilio Scienza e Serena Imazio, studiosi e ricercatori della genetica della vite, ricostruiscono per la prima volta la famiglia del vino: muovendosi fra analisi del DNA, archeologia, antropologia, mito e letteratura, raccontano l'origine e la storia dei grandi vitigni".

English

English